木蒔導賞・風物誌

鯉魚門歷史探源:從古老水道到海鮮勝地

在維港東隅的鯉魚門,狹窄水道見證了四百年潮汐往來。從《粵大記》海圖上的古老地名,到客家石匠開鑿的花崗岩壘成「四山」傳奇;從書聲琅琅的海濱學校,到飄香半世紀的海鮮盛宴——這裡既是鯉魚躍龍門的傳說載體,更是香港漁業、採石與教育發展的活態史書。如今在創意館的琉璃窗後,老漁民的石鑿與學童的課本靜默對話,邀您細聽時光深處的潮聲。

鯉魚門歷史探源:從古老水道到海鮮勝地

在維港東隅的鯉魚門,狹窄水道見證了四百年潮汐往來。從《粵大記》海圖上的古老地名,到客家石匠開鑿的花崗岩壘成「四山」傳奇;從書聲琅琅的海濱學校,到飄香半世紀的海鮮盛宴——這裡既是鯉魚躍龍門的傳說載體,更是香港漁業、採石與教育發展的活態史書。如今在創意館的琉璃窗後,老漁民的石鑿與學童的課本靜默對話,邀您細聽時光深處的潮聲。

黃竹坑四大神祇 - 民間信仰與歷史交融

香港南區黃竹坑聚集四大廟宇 —— 大王爺廟、天后古廟、水月宮與洪聖古廟,共同見證從漁村到國際都會的歷史變遷。大王爺廟主祀明代開國功臣李文忠,打破傳統瘟神形象;天后古廟獨特配置財帛星君與華佗陪祀,反映漁民對財富與健康的雙重祈願;水月宮佛道融合,同時供奉關帝與齊天大聖;洪聖古廟則記錄了南海貿易的輝煌歷史。這些廟宇不僅承載信仰,更融合建築工藝、地方歷史與族群記憶,是香港文化遺產的重要載體。

黃竹坑四大神祇 - 民間信仰與歷史交融

香港南區黃竹坑聚集四大廟宇 —— 大王爺廟、天后古廟、水月宮與洪聖古廟,共同見證從漁村到國際都會的歷史變遷。大王爺廟主祀明代開國功臣李文忠,打破傳統瘟神形象;天后古廟獨特配置財帛星君與華佗陪祀,反映漁民對財富與健康的雙重祈願;水月宮佛道融合,同時供奉關帝與齊天大聖;洪聖古廟則記錄了南海貿易的輝煌歷史。這些廟宇不僅承載信仰,更融合建築工藝、地方歷史與族群記憶,是香港文化遺產的重要載體。

香港得名考:你知道「香港」這個名字是怎麼來的嗎?

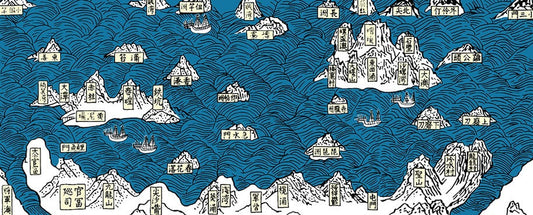

根據香港歷史博物館前館長丁新豹博士考證,香港地名最早見於明萬曆二十三年(1595年)《粵大記・廣東沿海圖》,比盛傳的「莞香說」早近百年!古地圖中黃竹坑與鴨脷洲一帶明確標有「香港」字樣,原圖現存大英圖書館。康熙《新安縣志》記載明代已有「香港村」專營東莞香木貿易,清乾隆年間重建為「香港圍」。1841年英軍根據客家話「Hiong Gong」音譯「Hong Kong」,從此成為全島稱謂。

香港得名考:你知道「香港」這個名字是怎麼來的嗎?

根據香港歷史博物館前館長丁新豹博士考證,香港地名最早見於明萬曆二十三年(1595年)《粵大記・廣東沿海圖》,比盛傳的「莞香說」早近百年!古地圖中黃竹坑與鴨脷洲一帶明確標有「香港」字樣,原圖現存大英圖書館。康熙《新安縣志》記載明代已有「香港村」專營東莞香木貿易,清乾隆年間重建為「香港圍」。1841年英軍根據客家話「Hiong Gong」音譯「Hong Kong」,從此成為全島稱謂。

香港古代石刻 - 穿越三千年的山海密碼

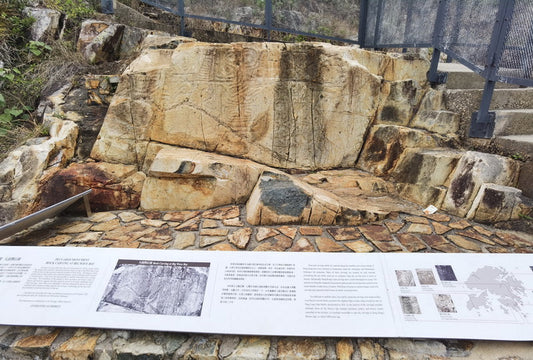

在香港摩登高樓的縫隙間,藏著九處跨越三千年的青銅時代石刻密碼。這些受古物條例保護的岩刻,不只是歷史遺跡,更是先民與山海對話的永恆詩篇——從大浪灣鎮海護航的鳥獸紋、需乘船才能抵達的滘西洲朦朧獸形,到東龍洲盤踞石上的飛龍傳說;從蒲台島的時光螺旋紋、長洲的曲線韻律,到黑角頭峭壁見證的沿海繁榮。每一道刻痕,都是先民對自然敬畏的銘記。

香港古代石刻 - 穿越三千年的山海密碼

在香港摩登高樓的縫隙間,藏著九處跨越三千年的青銅時代石刻密碼。這些受古物條例保護的岩刻,不只是歷史遺跡,更是先民與山海對話的永恆詩篇——從大浪灣鎮海護航的鳥獸紋、需乘船才能抵達的滘西洲朦朧獸形,到東龍洲盤踞石上的飛龍傳說;從蒲台島的時光螺旋紋、長洲的曲線韻律,到黑角頭峭壁見證的沿海繁榮。每一道刻痕,都是先民對自然敬畏的銘記。